Einführung

Im Laufe des vergangenen Septembers hatte ich auf der Suche nach und der Recherche zu neuen Weingläsern festgestellt, dass der Glashersteller Riedel eine quasi weltweite Veranstaltungsreihe durchführt (Riedel Wine Glass Experience), um seine neue Glasserie „Veloce“ vorzustellen. Dabei sollen vier verschiedene Weine aus vier verschiedenen, rebsortenspezifischen Gläsern (Riesling, Chardonnay, Pinot Noir/Nebbiolo und Cabernet/Merlot (in der Folge „Bordeaux“ genannt) geleitet verkostet werden.

Nach etwas Überlegen habe ich mich für die Veranstaltung vor Ort in Graz angemeldet. Ausschlaggebende Argumente für mich: auch beim Biergenuss spielt das Design des Bierglases eine nicht unwesentliche Rolle und zusätzliche Lernerfahrungen im Bereich Sensorik haben immer einen Nutzen, zumal ich über Wein, Weinverkostung oder gar Weinfehler nicht sehr viel weiß. Außerdem erhält man als Teil des Seminars ein Set aus vier verschiedenen und durchaus hochwertigen Verkostungsgläsern, das man sicherlich auch für Bier verwenden kann.

Um das Gelernte aus dem Seminar möglichst schnell zur Anwendung bei Bier zu bringen, haben wir mit dem Glasset zu zweit zuhause eine Bierverkostung mit einem selbstgemachten Baltic Porter (20,5 °P, 8,8 Vol.%) durchgeführt. Ein Kurzbericht findet sich im Anschluss an den Bericht über das Seminar.

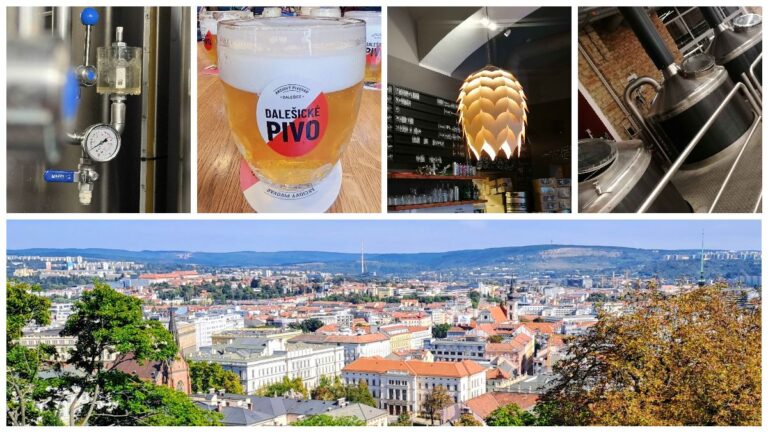

Veranstaltungsort und Seminareinführung

Das Seminar fand am 17. Oktober 2024 im Congress Graz statt. Im Vorfeld schon die erste kleine Überraschung: der Veranstaltungsort bzw. der Seminarraum wird als temperiert angekündigt (16°C). Das dient zweifellos der Reproduzierbarkeit und der Simulation einer Weinkelleratmosphäre, ist aber sicherlich etwas, was ich von Bierverkostungen oder -wettbewerben nicht kenne. Auch sonst war das Ganze recht groß und professionell aufgezogen: 80 Teilnehmer (der Veranstaltungsort Congress Graz hätte sogar noch Raum für mehr Teilnehmer geboten), zentral mitten in der Stadt in einem größeren Veranstaltungsort mit Bühne und Leinwand. Garderobe, Aperitif usw. Aber es ist ja bekannt: die Steiermark ist eben vor allem eine Wein- und keine Biergegend. Die Dauer des Seminars ohne den „Vorspann“ mit Getränk betrug ca. 1 1/2 Stunden.

Empfang im Congress Graz

Veranstaltungssaal „Steiermark“ im Congress Graz

Vortragender war Christian Kraus, der Geschäftsführer über alle Marken der Fa. Riedel (inkl. Spiegelau und Nachtmann). Der eigentlich vorgesehene Firmenleiter Max Riedel war kurzfristig erkrankt.

Zunächst gab es einen Überblick über die Firmengeschichte und die heutige Aufstellung. 1756 gegründet in Böhmen nordöstlich von Prag. Nach dem 2. Weltkrieg Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei und fast ein wenig zufällig die Neuansiedlung in Kufstein/Tirol (Tiroler Glashütte GmbH), um dort eine stillgelegte Glashütte wiederzubeleben. 2004 wurden Spiegelau und Nachtmann in Deutschland übernommen.

In Tirol werden auch heute noch Gläser mundgefertigt, in Deutschland auch viel maschinell. Heute produziert die Firma ca. 60 Mio. Gläser p.a.

Das heutige Design der Weingläser mit Kelch, Stiel und Bodenplatte ist offenbar gar nicht mal so alt und besteht erst seit den 50er Jahren. Davor waren die Gläser eher klein und ähnelten betr. Design eher den im folgenden Bild sichtbaren Plastikbechern. Auch Römergläser dürfte noch fast jeder kennen. Die Erweiterung der Gläser nach oben erfolgte – typischerweise – nach außen. Heute spricht man eher vom „Weinerlebnis“ – was bedeutet, dass der Wein nicht nur Begleitung zum Essen ist, sondern geschmacklich besonders herausgestellt und erfahren wird. Dies wiederum stellt etwas höhere Anforderungen an das Glas.

Das vorgestellte Glasdesign namens „Veloce“ beruht zu großen Teilen auf den Schwierigkeiten der Firma, geeigneten Nachwuchs zu finden. Der Beruf des Glasbläsers stirbt langsam aus, und das neue Design basiert auf konsequentem Feintuning der maschinellen Ausrüstung.

Aber nun zur Verkostung, die durch Herrn Kraus sehr professionell und straff organisiert geleitet wurde.

Die Verkostung „Riedel Wine Glass Experience“

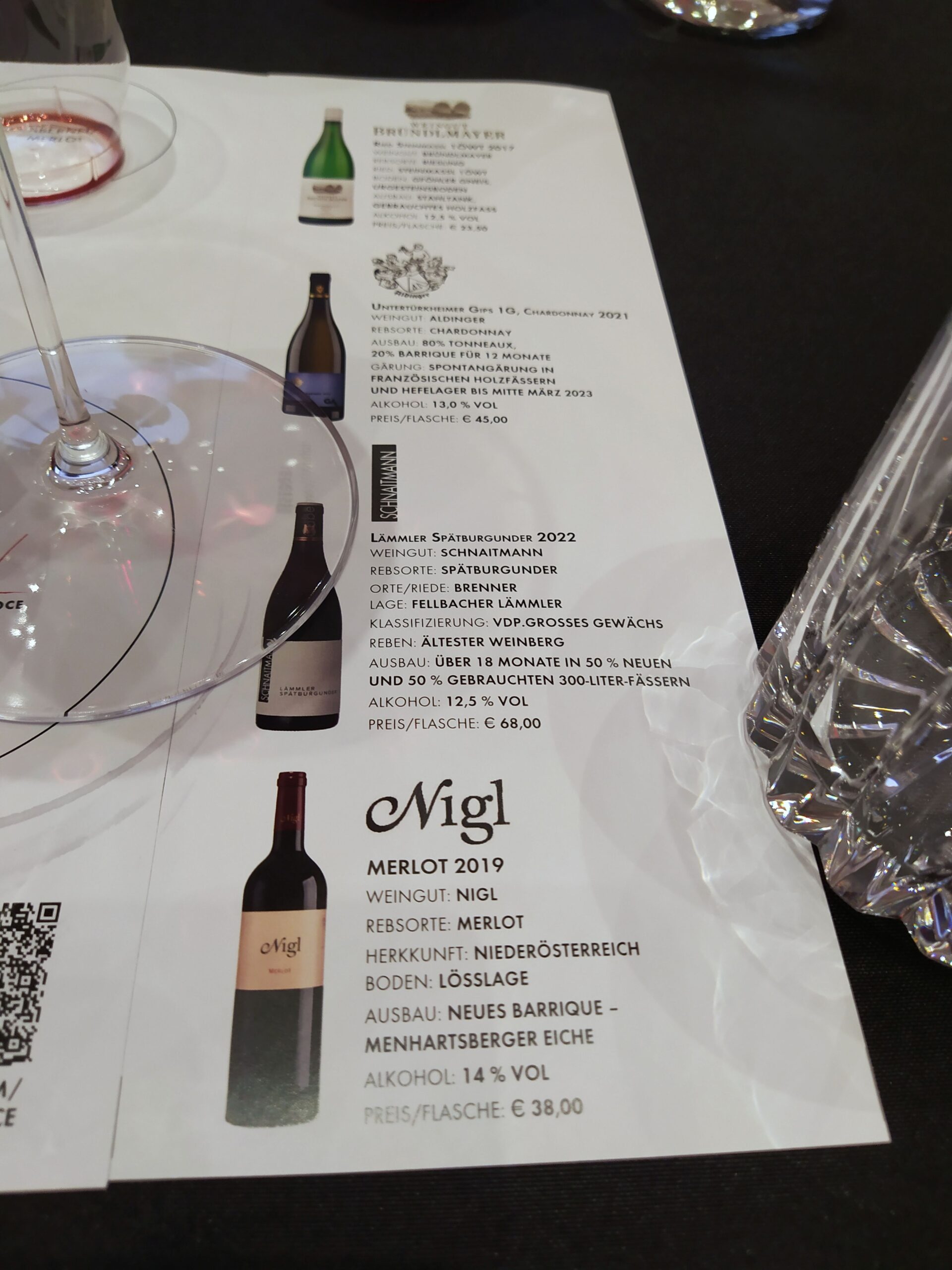

Weine (l.n.r.): Riesling (A), Chardonnay (B), Spätburgunder (C), Merlot (D)

Gläser (l.n.r.): Riesling (1), Chardonnay (2), Pinot Noir (3), Bordeaux (4)

Der Riesling

Zunächst wird der Riesling (Probe A) auf Glas 1 (Riesling-Glas) und 2 (Chardonnay-Glas) verteilt und nach Benetzung der Glasinnenseite über „Rollen“ und Schwenken des Glases in der Hand jeweils „errochen“. Hier fallen schon deutliche Unterschiede auf: im sich nach oben verjüngenden Riesling-Glas 1 nimmt man deutliche und intensive Fruchtaromen wahr, auch etwas Mineralität, im Chardonnay-Glas verlieren sich diese Aromen eindeutig. Dann wird verkostet: aus Glas 1 fließt der Wein zentrisch auf die Zungenspitze und von dort nach hinten. Deutliche und sehr intensive Fruchtaromen werden wahrgenommen. Aus Glas 2 ganz anders: der Wein fließt viel breiter in den Mund, unter die Zunge, und er benetzt auch die Zungenränder viel stärker. Der Wein wirkt etwas säuerlich, auch etwas bitter, und die Fruchtaromen sind deutlich weniger intensiv. Das ist schon mal sehr erstaunlich. Es wird auch auf der Bühne demonstriert, dass bei Trinken aus Glas 1 sich der Kopf automatisch ein wenig nach hinten neigt, was den zentralen Flüssigkeitsstrom nach hinten beschleunigt, während bei Glas 2 der Kopf in einer mehr oder weniger geraden Position verbleibt.

Glas 2 betont also über den breiten Fluss auf die Zungenränder u.a. die Säure stärker (was dem sowieso schon recht sauren Riesling eher weniger bekommt), Glas 1 eher die süßen und (dadurch assoziativ?) die fruchtigen Noten.

Der Chardonnay

Weiter geht es mit dem eichenfassgereiften Chardonnay (Probe B). Im Plastikbecher riecht er etwas holzig. Er wird auf die Gläser 1 (Riesling), 2 (Chardonnay) und 3 (Pinot Noir) verteilt.

Erst wieder erriechen:

Glas 2: schöne Holzfassnoten, Eiche, evtl. Honig. Hier kommen nun die Fassaromen recht deutlich und angenehm zu Geltung – ganz anders als die fruchtigen Noten im Riesling aus dem selben Glas! Erstaunlich!

Glas 1: Geruch wirkt etwas leerer

Dann trinken:

Glas 2: Wein fließt breit in den Mund und dabei auch unter die Zunge. Angenehmer, wärmender, balancierter Eindruck.

Glas 1: Wein fließt wieder zentraler, hat weniger Fülle, dafür mehr Mineralität

Glas 3: der Wein wirkt sauer und etwas leer

Also auch hier wieder deutliche Unterschiede.

Erzählerischer Einschub: als die Rebsorte Sauvignon Blanc vor einigen Jahren deutlich an Popularität gewann, hat Riedel zeitgleich in Österreich und Neuseeland zwei Veranstaltungen mit zahlreichen Winzern durchgeführt. Dabei wurden von einer hohen Anzahl an verschiedenen Winzern (in NZ über 60) eine hohe Anzahl an Gläsern (in AT knapp 20), auch von anderen Herstellern, durchgetestet. Über Elimination (d.h. nach jeder Verkostung mussten die ungeeignetsten Gläser entfernt werden) wurde dabei über mehrere Runden das beste Glas ausgewählt. Sowohl in NZ als auch AT wurde dabei das gleiche Glas ausgesucht!

Der Spätburgunder

Es folgt der Spätburgunder (Probe C). Aus dem Plastikbecher riecht dieser für mich schon etwas tanninig/adstringierend (wie kann das sein??), ansonsten leer und wenig Frucht.

Der Wein wird aufgeteilt auf die Gläser 2 (Chardonnay), 3 (Pinot Noir) und 4 (Bordeaux)

Wieder wird erst „errochen“:

Glas 3: Fruchtig, vor allem Kirsche, angenehm

Glas 4: eher langweiliger Geruch

Glas 2: auch eher leerer Geruch

Dann trinken:

Glas 3: schmeckt/riecht nach Holz, Tannin und fruchtig, Wein fließt mittig auf die Zungenspitze, diese hebt sich dabei und bewegt sich leicht nach vorne

Glas 4: Wein hat wenig Fülle, schmeckt „hart“ und etwas sauer. Der qualitativ schlechtere Eindruck ist auch insofern bemerkenswert, als dass dieses Glas (oder Bordeaux-Gläser dieser Form generell, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie die Aussage des Referenten gemeint war) das bestverkaufteste Glas (von Riedel?) ist

Glas 2: nochmals etwas saurer durch das „breite“ Strömen des Weins in den Mund -> Verstärkung des Säureeindrucks, ähnlich wie beim Test des Rieslings

Also wieder deutliche Unterschiede!

Der Merlot

Nun folgt der Merlot (Probe D) als Vertreter für Bordeaux-artige Weine.

Um ihn zu belüften, wird zunächst die gesamte Probe in Glas 1 gegeben:

Geruch und Geschmack: würzig, etwas alkoholisch, etwas scharf

Verbleibender Wein kommt nun in Glas 2. Wenig Geruch, Wein schmeckt eher unangenehm.

Verbleibender Wein wird nun in Glas 3 überführt. „Pilziger“ Geruch, Wein schmeckt etwas bitter.

Nun Glas 4. Geruch wird besser, etwas fruchtig (Waldfrüchte). Beim Trinken breites Einströmen und deutlich mehr Balance.

Zusammenfassung

Es ist relativ eindeutig, dass die Glasform den ersten Eindruck des Weins signifikant beeinflusst. Die genannten Einflussfaktoren Glasform und Randdurchmesser, was beides die Ansammlung flüchtiger Aromen im Kopfraum des Glases und damit die orthonasale Wahrnehmung beeinflusst, sowie das Fließen des Weins in den Mund und die Benetzung der Zunge, was die Wahrnehmung der Grundgeschmäcker über die statistisch leicht unterschiedlich verteilten Geschmackspapillen in unterschiedlichen Zungenbereichen beeinflusst, sind nachvollziehbar und werden zumindest subjektiv bestätigt.

Erstaunlich ist dennoch der subjektiv große qualitative Unterschied im Geschmackseindruck des selben Weines zwischen einzelnen Gläsern. Oft reicht der Eindruck nicht nur von „ein bisschen besser“ zu „ein bisschen schlechter“, sondern eher von „toller Wein“ zu „recht unbalanciert“. Das ist durchaus bemerkenswert, obwohl ich die Unterschiede zwischen einzelnen Gläsern auch für Bier kenne.

Auch geruchlich nimmt man die gleichen Weine aus unterschiedlichen Gläsern teilweise sehr unterschiedlich wahr. Auch das kennt man vom Bier.

Ein paar weitere Gedanken dazu:

Der Referent Herr Kraus hob an einer Stelle ganz besonders auf die Wichtigkeit des ersten Eindrucks des Weines ab. Man solle sich bei Weinverkostungen in Winzereien nicht leiten lassen von Winzern, die einem raten, auf dem Wein „rumzukauen“ oder „ihn im Mund von der einen Seite zur anderen fließen zu lassen“. Er sagte, er hielte von dieser Praxis gar nichts.

Diesbezüglich überlege ich an dieser Stelle mal laut, ob sich die auch von mir als deutlich wahrgenommenen Unterschiede zwischen den Gläsern tatsächlich vor allem beim ersten Eindruck des Weins stark auswirken, sich aber mit fortgeschrittenem Trinken mindestens teilweise wieder etwas angleichen. Meine Überlegung bzw. Begründung dafür wäre, dass flüchtige Aromen auch retronasal (d.h. rückwärtig über den Rachenraum) wahrgenommen werden. Wird also Schluck um Schluck eines Weins genommen, dann reichern sich irgendwann die flüchtigen Aromen im Mund- und Rachenraum an und werden auch bzw. verstärkt retronasal wahrgenommen. Der Wein wird außerdem erwärmt im Mund, was die Aromen leichter austreibt. All das passiert mehr oder weniger unabhängig von der Glasform, aber der Effekt sollte sich zumindest etwas verstärken, wenn man mehr von einem bestimmten Wein trinkt. Ebenso natürlich, wenn man auf dem Wein „rumkaut“.

Da das Seminar zügig und gut geführt bzw. geleitet wurde und ich außerdem parallel noch Notizen gemacht habe, hatte ich keine Zeit, nebenher bzw. während zeitlicher Leerräume noch etwas mehr zu testen, aber ich hatte zumindest ein wenig den Eindruck, dass sich die zunächst geruchlich (orthonasal) sehr unterschiedlichen Eindrücke zwischen den einzelnen Gläsern ein wenig angleichen, wenn man die Gläser länger stehen lässt. Eigentlich kann das ja auch nicht anders sein – ansonsten würden Wettbewerbe und Bewertungen einzelner Weine ständig völlig unterschiedlich ausfallen und wenig Nachvollziehbarkeit aufweisen.

Dennoch bleibt: das Fließverhalten des Weines in den Mund und die Glasform und damit Aromaanreicherung im Glas bleibt ja mehr oder weniger gleich, unabhängig davon, wie lange man trinkt – bzw. unterschiedlich zwischen unterschiedlichen Gläsern, egal, wie lange man daraus trinkt!

Was auch noch dazukommt: es wurden sehr hochwertige Weine verkostet, zwischen 23 und 68 € die Flasche. Da kann man aus einem sehr guten Wein vermutlich viel rausholen und ihn andersherum schnell unbalanciert schmecken lassen, aber ob man einen schlechten Wein andersherum durch ein gutes Glas retten kann? Oder einen flachen Wein komplexer machen? Da würde ich doch Zweifel anmelden, aber vielleicht probiere ich es mal aus.

Die Weine – zwei davon sogar aus Stuttgart-Untertürkheim! Da lacht des Schwaben Herz!

Und zur Subjektivität des Verkostens ganz generell: auch ich als durchaus erfahrener Verkoster von Bier aber eher nicht von Wein bin gerade in einem solchen Szenario sicher nicht davor gefeit, auf die generelle Manipulierbarkeit und Subjektivität des menschlichen Gehirns bei der Aromaempfindung reinzufallen. Bei Wein dann sicher mehr als bei Bier, aber das gilt generell. Wenn man von einem erfahrenen Verkoster also gesagt bekommt, dieser Wein schmeckt so und so, dann bin auch ich zumindest teilweise geneigt, zuzustimmen. Zur generellen Subjektivität und Manipulierbarkeit des Geschmacksempfindens steht sehr viel in einigen lesenswerten Büchern von Hanns Hatt und Regine Dee (z.B. „Das kleine Buch vom Riechen und Schmecken“). Zum Beispiel kann sogar die Raumbeleuchtung das Empfinden eines Weins signifikant beeinflussen, von sonstigen Effekten wie Set, Setting und Konditionierung nicht zu reden.

Um die Erfahrungen, die sich vor allem aus dem ersten Eindruck ergeben, nochmal mit einem anderen Bild zu umschreiben: es ist möglich, dass mit einem zum Wein (oder Bier) passenden Glas der Wein (oder das Bier) schneller oder angenehmer „aufgeschlossen wird“ bzw. „seine Geheimnisse schneller preisgibt“, während man andersherum (also mit einem weniger geeigneten Glas) sich den Wein (oder das Bier) geschmacklich erst ein wenig „erarbeiten“ muss, das Endergebnis aber zumindest doch ähnlich und vergleichbar ist?

Es kann ja auch gar nicht anders sein. Ansonsten wären ja Weine oder meinetwegen auch Biere in ihrer Bewertung völlig abhängig von der Glasform, was jeden Wettbewerb oder jeden halbwegs neutralen Geschmacksbericht völlig ad absurdum führen würde.

Und noch ein weiterer Gedanke dazu: der professionell arbeitende Sommelier oder der an einer so weit als möglich objektiven Verkostung interessierte Wein- oder Biertrinker wird sich sicherlich auch bei Verwendung eines nicht optimalen Glases darum bemühen, den Wein oder das Bier sensorisch „aufzuschließen“ – aber ob dies der Genusstrinker genau so tun wird, ist für mich zumindest fraglich. Der psychologische Effekt des ersten Eindrucks – und dabei vor allem dessen Hartnäckigkeit – ist meines Wissens gut erforscht (sog. Primacy Effect). Ich halte das in diesem Kontext für sehr wichtig!

Persönliches Fazit

Ich bin sehr froh, dass ich an diesem Seminar teilgenommen habe. Es war sehr eine interessante Erfahrung, und die hochwertigen, aber doch sehr etherischen und zerbrechlich wirkenden Verkostungsgläser werde ich sicher auch für Bier verwenden. Ich bin auch sicher, dass unterschiedliche Gläser das Geschmacksempfinden stark beeinflussen können – andersherum spielen bei der Geschmacksempfindung über die Physik und Physiologie hinausgehende psychologische Aspekte wie Subjektivität, Manipulierbarkeit sowie die damit verbundenen Begriffe wie Set, Setting und Konditionierung eine große Rolle. Letzteres sollte man gedanklich nie unter den Tisch fallen lassen.

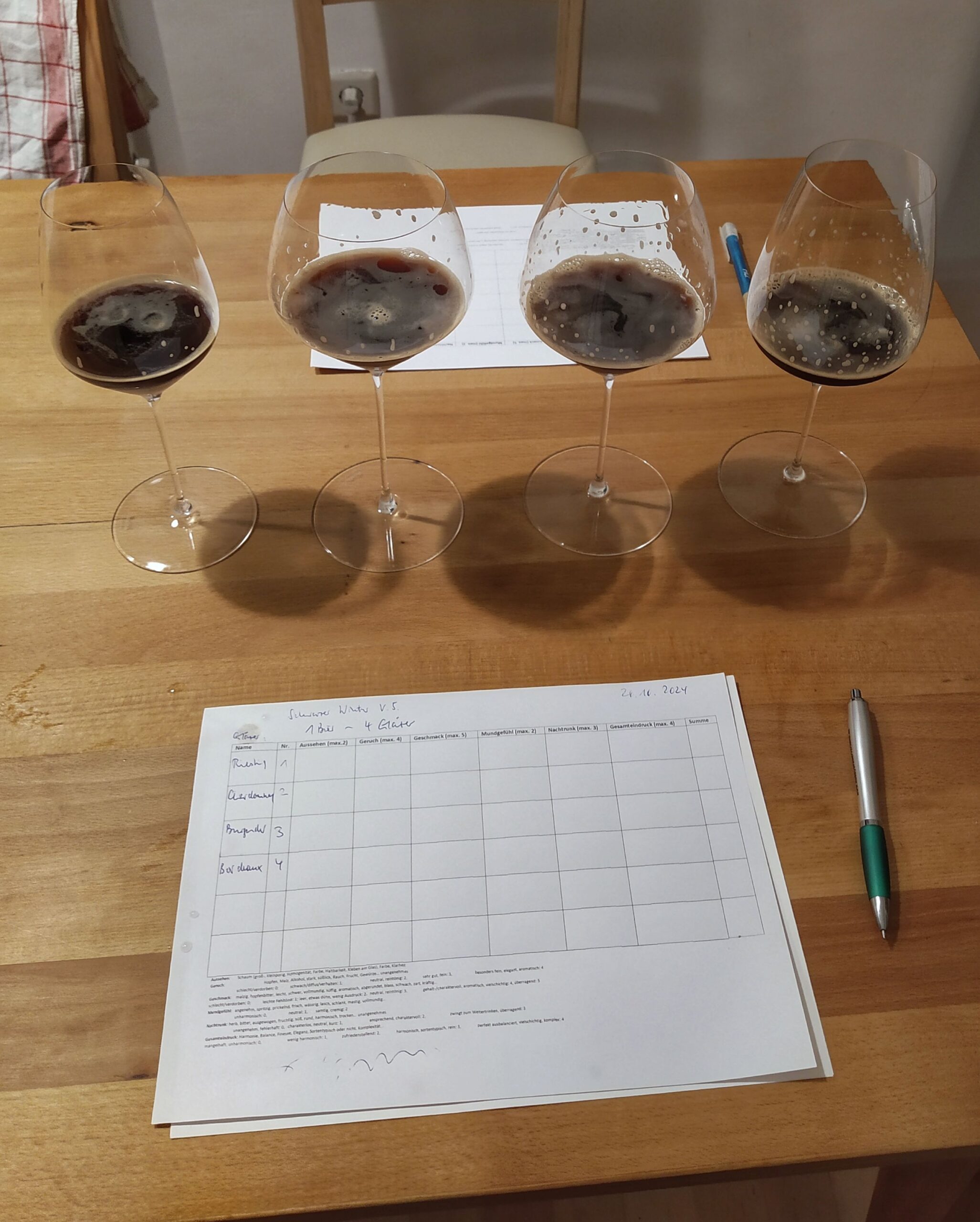

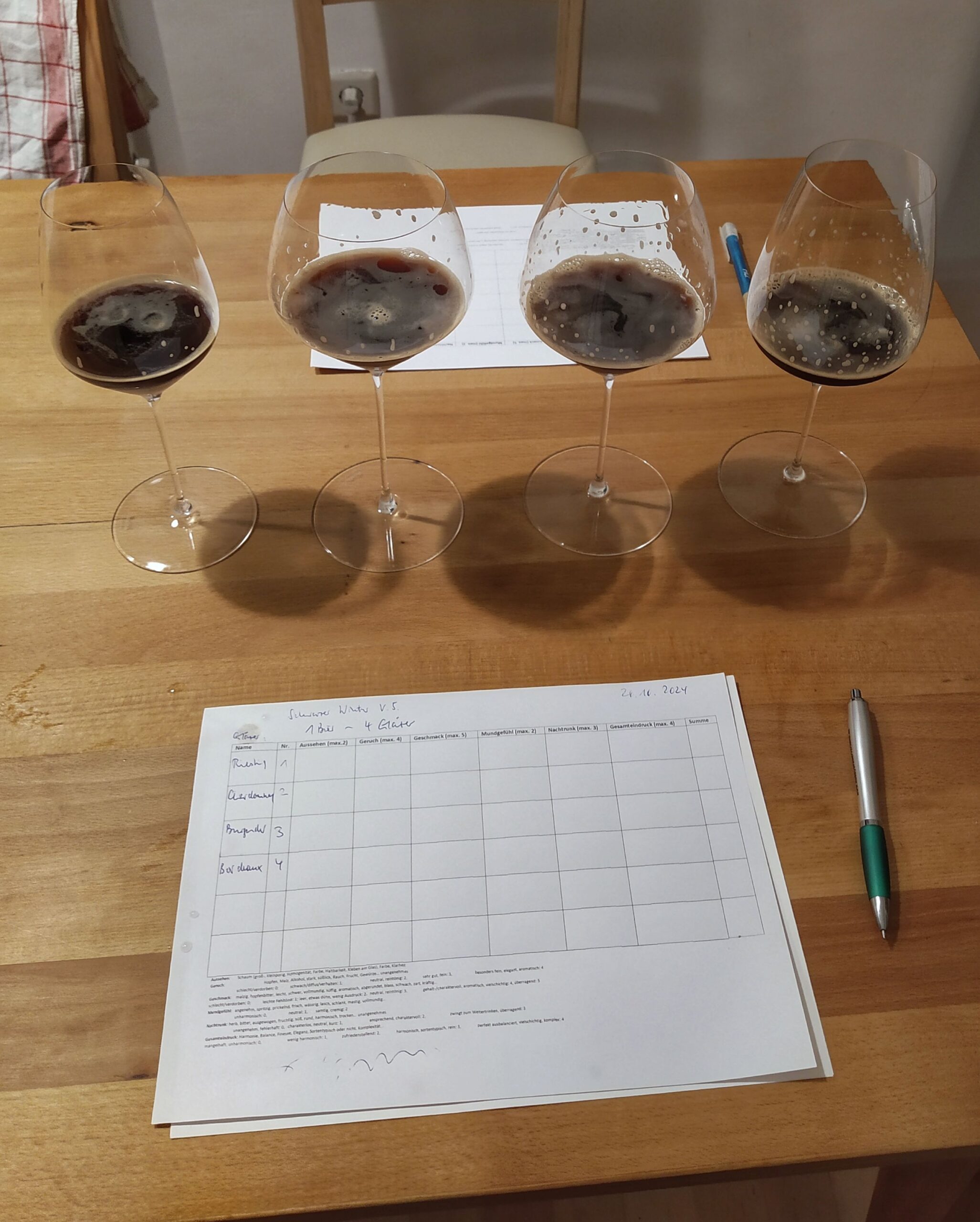

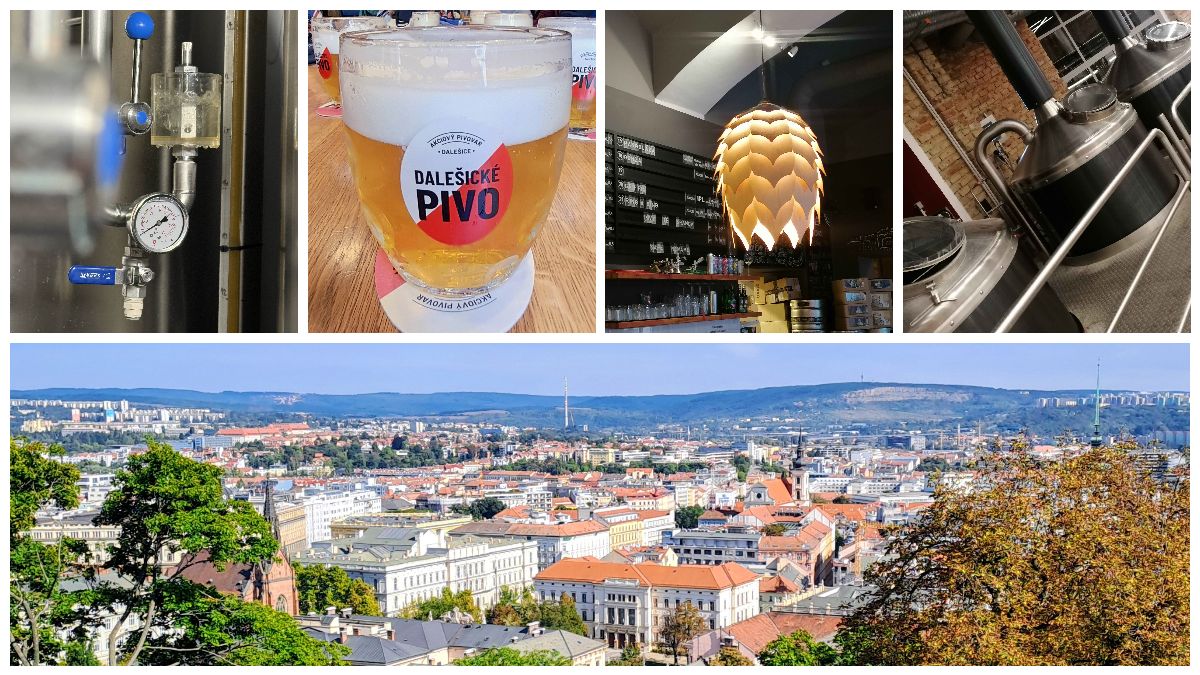

Bierverkostung Baltic Porter

Wir haben im Anschluss an das Riedel-Seminar ein Baltic Porter (8,8 Vol.%), gebraut im April 2024, verkostet aus den vier oben angeführten Riedel Veloce-Gläsern. Das Bier war zum Zeitpunkt der Verkostung noch etwas kantig und kräftig bitter, aber durchaus schon trinkbar. Von links nach rechts Riesling-, Chardonnay-, Pinot Noir- und Bordeaux-Glas. Wir haben erst der Reihe nach gerochen von links nach rechts, dann der Reihe nach verkostet. Das ist nicht leicht, weil oft schon der zweite Schluck ein wenig anders schmeckt als der davor. Danach haben wir dann „wild“ weiterverkostet. Als Störfaktor kommt auch noch hinzu, dass das Bier erst noch etwas zu kühl war und dann immer wärmer wurde (z.B. kamen erst mit der Zeit bzw. als wir schon „wild“ tranken, die holzig-süßlichen Aromen von der verwendeten Süßholzwurzel hinzu).

Verkostung Baltic Porter (20,5 °P, 8,8 Vol.%)

Man merkt schon, dass die Unterschiede nicht groß sind und sich teilweise nach und nach angleichen (es ist ja auch das gleiche Bier), aber dennoch hatten wir beide eine Präferenz für die beiden Rotweingläser, und unter denen in diesem Fall für das Bordeaux-Glas. Und bei einigen anderen Eindrücken waren wir uns auch einig:

Riesling: kräftiger Geruch, geschmacklich insgesamt aber recht unrund (wir waren uns z.B. beide einig, dass die Alkoholnote stärker und störender durchkommt)

Chardonnay: hier ist der Geruch tendenziell am schwächsten (gedrungene Form, breite Öffnung) und der Geschmack am bittersten bzw. die Süße wird weniger betont. Alles, weil die Öffnung so breit ist und das Bier breit in den Mund läuft.

Pinot Noir: insgesamt recht harmonischer Eindruck, Süße und Bittere wirken recht ausgewogen

Bordeaux: wir waren uns einig, dass aus diesem Glas das Bier den harmonischsten Eindruck hinterlässt. Die verjüngende Kaminform scheint auch gut zum Geruchsprofil zu passen.

Sehr spannend! Das Experiment (oder ein ähnliches mit unterschiedlichen Gläsern) ist hiermit zur Nachahmung empfohlen – ich werde aber beim nächsten Mal noch etwas besser auf die Temperatur achten bzw. das Bier etwas früher warmstellen.

Noch als Nachtrag bzw. rein vorsichtshalber ein Disclaimer: die Fa. Riedel hat nichts mit diesem Artikel zu tun, meine Teilnahme an deren Veranstaltung war rein privater Natur und wurde natürlich auch von mir selbst bezahlt.

Leave a Comment